|

Plinio Corrêa de Oliveira

No resistí. Era mi intención escribir sobre algún tema como la crisis interna de la Iglesia. Pero sentí que ni en mí, ni a mi alrededor, había condiciones para eso. Del fondo de mi alma subían los recuerdos armoniosos y distendidos de las Navidades de otrora. A mi alrededor, en la mirada de muchos de los conocidos y desconocidos con quienes me cruzo por la calle, de los amigos a cuyo lado lucho y trabajo, de los íntimos cuya amistad me ha acompañado a lo largo de los años que se van, noto una sed espiritual mal saciada, y un deseo mudo y tal vez subconsciente de volver a encontrar un poco de la verdadera alegría de la verdadera Navidad. Por cierto, ese es el estado de espíritu de muchos de mis lectores. De este modo, me parece censurable negarme a mí mismo y a tantas otras personas una ocasión de librar de las mazmorras del olvido tantos recuerdos dorados, y de saciar la sed de maravilloso, de dulce, de sacrosanto, que reluce en la Navidad. Pongamos de lado, pues, visiones tétricas de pueblos oprimidos, de tiranos ensañados, de multitudes electrizadas por demagogos, de escritores sinuosos modelando noticiarios tendenciosos para engañar al público. Por algunos instantes abrámonos a la luz de la Navidad, a fin de que se reanimen nuestras almas exhaustas y desoladas. Después retomaremos con mayor ánimo el fardo casi insoportable… Claro está que no hablo de la alegría propagandística y no auténtica que domina la Navidad de hoy. Esta perdió, en nuestras costumbres sociales, casi todo su perfume de antaño. Y pasó a ser una función de comercio. Una propaganda frenética que casi no deja a las personas la libertad psíquica de no hacer compras. Compras que caben en el presupuesto de cada uno, y compras que no caben. Es preciso “obligar” al pueblo a comprar, para dar salida a los stocks acumulados y aumentar el volumen de los negocios. La Navidad tomó así, desde hace años, el aspecto afanoso y trepidante de una inmensa carrera del pueblo al servicio del aparato productivo. Ipso facto la psicología del regalo y de las fiestas cambió. Cada vez más este va perdiendo su carácter afectivo, desinteresado e íntimo. Es ahora un apéndice del negocio. Su razón de ser principal es crear, mantener o ampliar relaciones que sirvan a los negocios. Impulsado por esa mentalidad, hasta el regalo desinteresado va tomando aspectos comerciales. Cada cual busca prever cuánto costará el obsequio que recibirá del amigo, para dar uno de igual precio. Pues si el regalo dado vale más que el recibido, el donante se sentirá defraudado y frustrado. Y recíprocamente. En suma, el regalo pasó a ser un trueque, calculado en función del precio. Por otra parte, en la fiesta —preparada en general con grandes dificultades—, cuántas veces es el interés económico el que, en lugar de la amistad, motiva la confección de la lista de los invitados, el tamaño de los gastos, etc. “Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad”, (Lc 2, 14). ¡Cómo este cántico angélico encontró ambiente adecuado en las grandes extensiones desiertas de los campos de Belén, y en los corazones rectos de los pastores que despertaban del pesado y tranquilo sueño! Cómo, al contrario, las palabras del coro angélico parecen extrañas, sin resonancia, sin afinidad con los pensamientos de los hombres, en estas megalópolis modernas dominadas por la obsesión del oro, es decir, de la materia. ¿Murió la Navidad auténtica? Con un poco de exageración, podría decirse que sí. Murió en el alma metalizada de tantos millones de hombres. Murió hasta en ciertos pesebres. Sí, en los pesebres progresistas, que nos exhiben la Sagrada Familia con los trazos y la fisonomía desfigurados por el arte moderno, y con connotaciones que inducen a la revolución social. Pero si hay alguna exageración en decir que la Navidad murió, es verdad que ella aún conserva algunos destellos de vida. Vayamos en busca de ellos. Los encontraremos ante todo —y abundantes— en el propio hecho de ser día de Navidad. Cada fiesta del calendario litúrgico trae consigo una efusión de gracias peculiares. Quieran o no quieran los hombres, la gracia llama a las puertas del alma más dulce, más suave, más insistente, en estos días de Navidad. Se diría que, a pesar de todo, flota en el aire una luz, una paz, un aliento, una fuerza de idealismo y dedicación que es difícil no percibir. Además, en innumerables iglesias, en muchos hogares, el pesebre auténtico aún nos muestra la imagen del Niño Dios, que vino a romper las cadenas de la muerte, a aplastar el pecado, a perdonar, a regenerar, a abrir a los hombres nuevos e ilimitados horizontes de fe y de ideal, nuevas e ilimitadas posibilidades de virtud y de bien. Dios aquí está, acogedor y a nuestro alcance, hecho hombre como nosotros, teniendo junto de sí a la Madre perfecta. Madre suya, pero también nuestra. Por medio de Ella, hasta los peores pecadores todo pueden pedir y esperar. Allí también está San José, el varón sublime que reúne en sí la maravillosa antítesis de las más diferentes cualidades. Es Príncipe de la Casa de David y es también carpintero. Es defensor intrépido de la Sagrada Familia. Pero, al mismo tiempo, es padre tiernísimo y esposo lleno de afecto. Esposo perfecto, es sin embargo el esposo castísimo de Aquella que fue siempre Virgen. Padre verdadero, empero, no fue padre según la carne. Modelo de todos los guerreros, de todos los príncipes, de todos los sabios y todos los trabajadores que la Iglesia engendraría en esta tierra para el cielo, él no fue principalmente nada de esto. Sus títulos más altos son dos: padre de Jesús, esposo de María. Títulos pequeños e inmensos, que al mismo tiempo, paradójicamente, pulverizan y comunican vida, nobleza y esplendor a todos los títulos de la tierra. Los pastores allí se presentan en amable intimidad con sus animales así como con Nuestra Señora, San José y el propio Niño Jesús. Es la imagen conmovedora del Dios excelso, que lleva la irradiación de su grandeza hasta el extremo de tocar y elevar hasta lo que hay de más humilde y pequeño entre los hombres. Y que, no contento con esto, atrae y cubre de bendiciones hasta las criaturas irracionales. Al contemplar esto, nuestras almas crispadas se distienden. Nuestros egoísmos se desarman. La paz penetra en nosotros y en torno de nosotros. Sentimos que en nuestro prójimo algo también está ennoblecido y dulcificado. Florecen los dones del alma. El don del afecto. El don del perdón. Y, como símbolo, el ofrecimiento delicado y desinteresado de algún regalo. Para que nada falte, el hermano cuerpo —como decía San Francisco— también tiene su parte en la alegría. Hecha la oración ante el pesebre, todos se sientan a la misma mesa. Se come sin glotonería. Se bebe sin embriaguez. Es la fiesta en que brilla la alegría de tener fe, de tener virtud, de haber realizado de modo sacro todas las acciones. ¿Alegría de Navidad? Sí. Pero mucho más que eso. Alegría de los 365 días del año, para el católico verdadero. Pues en el alma en la que, por la gracia, habita el Salvador, esa alegría dura siempre y jamás se apaga. Ni el dolor, ni la lucha, ni la enfermedad, ni la muerte, la eliminan. Es la alegría de la fe y de lo sobrenatural. La alegría del orden sacral. “¡Oh! vosotros todos que pasáis por el camino, parad y ved si hay un dolor semejante a mi dolor”, (Lam 1, 12), exclamó Jeremías profeta, anteviendo la Pasión del Salvador y la compasión de María. Pero él también podría haber dicho, profetizando las alegrías cristianas perennes e indestructibles que la Navidad lleva a su auge: ¡Oh! vosotros que pasáis por el camino, mirad y ved si hay alegría semejante a la mía. ¡Oh! vosotros que vivís voluptuosamente para el oro, ¡oh! vosotros que vivís tontamente para la vanagloria, ¡oh! vosotros que vivís torpemente para la sensualidad, ¡oh! vosotros que vivís diabólicamente para la rebeldía y para el crimen: parad y ved a las almas verdaderamente católicas, iluminadas por la alegría de la Navidad: ¿qué es vuestra alegría comparada con la de ellas? No veáis en estas palabras provocación, ni desdén. Ellas son mucho más que esto. Son una invitación a la Navidad perenne que es la vida del verdadero fiel: Christianus alter Christus — el cristiano es otro Jesucristo. No, no hay alegría igual. Aún cuando el católico esté, como Nuestro Señor Jesucristo, clavado en la cruz… ♦

“Folha de São Paulo”, 27 de diciembre de 1970.

|

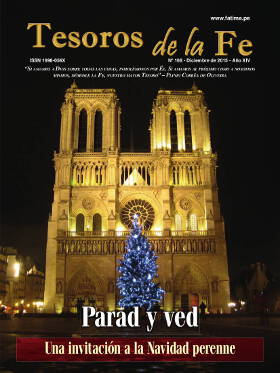

Parad y ved Una invitación a la Navidad perenne |

|

Una religiosa nos habla a través de los siglos LA JUSTICIA es una de las virtudes más olvidadas en el mundo actual. Que Dios es misericordioso, todos concuerdan ávidamente, pues hasta existen razones personales para pedir misericordia... |

|

Cristiandad Nos parece útil analizar algunos aspectos de una de las tesis fundamentales de la doctrina católica sobre el problema de las relaciones entre el orden espiritual y el temporal, que es la “ministerialidad” 1 de esta última con relación a aquella... |

|

Retrato de san Francisco Marto Francisco no parecía hermano de Jacinta sino en la fisonomía del rostro y en la práctica de la virtud. No era tan caprichoso y vivo como ella. Al contrario, era de un natural pacífico y condescendiente... |

|

La confesión Los rayos del sol se difuminan tenues en el interior de la amplia iglesia creando una atmósfera de quietud y paz... |

|

Exaltación de la Santa Cruz Bendita seas, Cruz, esperanza única! De esta manera nos invita la Iglesia a implorar, en el tiempo dedicado a la contemplación de los amargos sufrimientos de Nuestro Señor Jesucristo... |

Promovido por la Asociación Santo Tomás de Aquino